La rubrica Pellicole Videoludiche è involontariamente una rubrica di film sui combattimenti, visto che a quanto pare ai produttori cinematografici i cazzotti fanno incassare bei coins, e nei videogiochi di mazzate ce ne sono in quantità.

Quindi, dopo aver rivisto l’inossidabile – o tetanico, più probabilmente – lungometraggio dedicato a Street Fighter del 1994, e quello tutto sommato salvabile su Mortal Kombat del 1995, eccomi a ricercare le emozioni (???) del film DOA: Dead Or Alive, tratto dalla serie picchiaduro creata da quel pazzariell’ di Itagaki Tomonobu, nel cui curriculum vitae presenziano anche i Ninja Gaiden in tre dimensioni, Project Zero II e il caotico-malvagissimo Devil’s Third.

Il 2006 si posiziona circa dieci anni dopo i film di sopra, ma di mezzo c’era un nuovo millennio, e l’estetica dei film di combattimento era intanto mutata. Ma se cambia la forma, state tranquilli che la sostanza è tenacemente aggrappata alle certezze di un tempo, che potremmo raggruppare in un manifesto che chiameremo delle “3 C”: cafonaggine, cazzotti, casualità.

E la guardia sarebbe da tenere ancora più alta, dal momento che Dead Or Alive già sul piano videoludico si presentava intrinsecamente e fieramente più tamarro delle altre due serie.

Get ready… Fight!

Botte botte, baci baci

Sarebbe un mero esercizio di retorica riproporvi le premesse della trama, che ciclicamente e ineluttabilmente erano, sono, e saranno le stesse per certi progetti cinematografici: il lontano e mistico estremo Oriente, una storia di vendetta familiare, un torneo di arti marziali, il cocktail di stereotipi culturali che oggi sarebbero quantomeno cringe e bla bla bla.

Dopo una sequenza d’ingresso in un’imbarazzante computer grafica che si conclude con una fuga in deltaplano, DOA mostra subito gli elementi che lo distinguono dalla concorrenza, vale a dire le mammelle e i deretani. Fin dal primo episodio il brand ha dedicato particolare attenzione, se così vogliamo definirla, alle forme femminili, e ovviamente la trasposizione cinematografica fa tesoro di questo nobile retaggio.

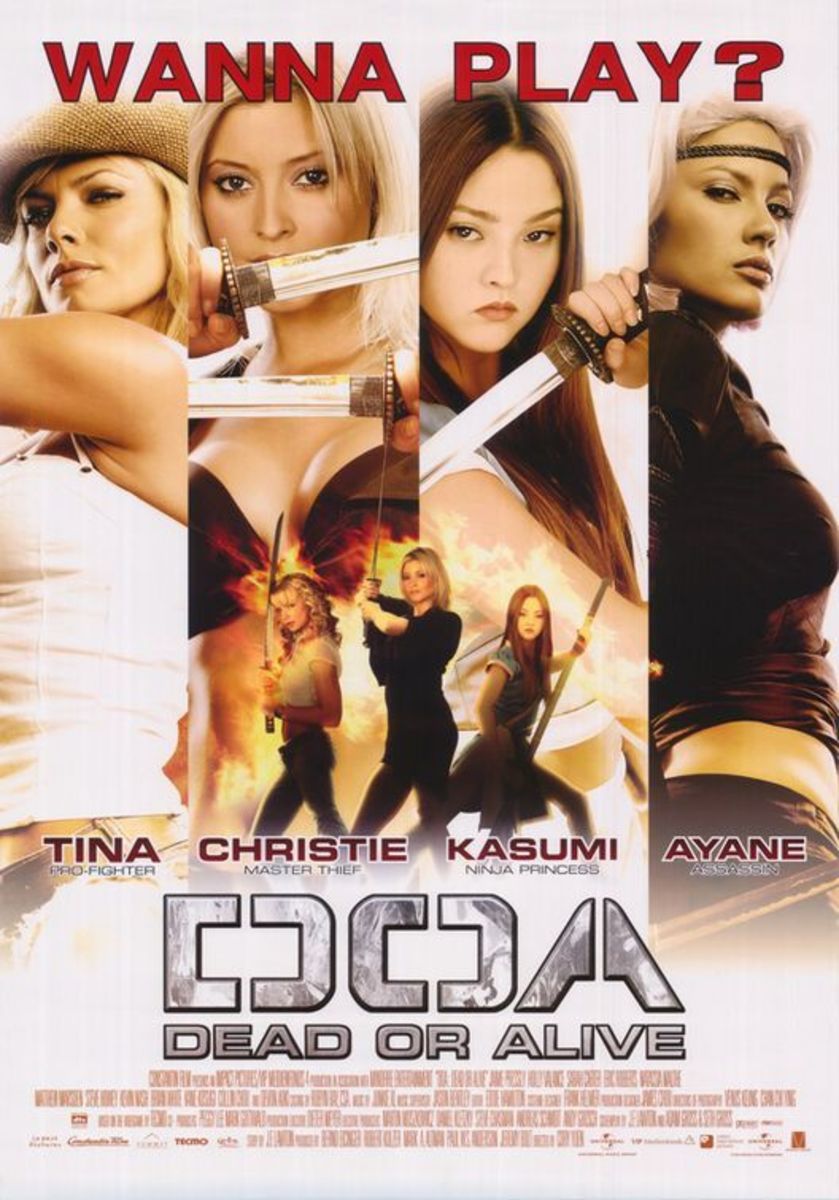

Dopo l’introduzione di Kasumi, sia Tina Armstrong che Christie Allen vengono presentate in momenti più o meno hot – il più emblematico dei quali è rappresentato dalla scena della pistola e del reggiseno – e la scelta stessa di porre al centro dell’avanzamento narrativo tre protagoniste da un roster eterogeneo lascia intuire con facilità la malizia dei produttori della pellicola.

A interpretarle, rispettivamente, Devon Aoki, la quale proveniva dalle esperienze in 2 Fast 2 Furious e Sin City; Jaime Pressly, nota per il ruolo di Joy in My Name Is Earl; e dove Street Fighter vantava Kylie Minogue, qui si punta su Holly Valance, la cui Kiss Kiss nel 2002 era stata un tormentone [ne approfitto per rendere giustizia al pop in lingua altaica: si tratta infatti una cover del brano Şımarık del cantante turco Tarkan].

Tra gli interpreti maschili spicca sicuramente Eric Roberts, candidato all’Oscar nel 1986 come Miglior attore non protagonista per il film A 30 secondi dalla fine (Runaway Train), diretto da Andrei Konchalovsky da una sceneggiatura originale di Sua Maestà Akira Kurosawa.

Accipicchia, per non dire mecoj**i.

Raffinatezza anni Duemila

Qui alla regia invece c’è Corey Yuen, cineasta di Hong Kong dalla lunga esperienza per quanto concerne le scazzottate davanti alla macchina da presa (e regista di seconda unità del primo X-Men). E chi figura tra i produttori? Paul W.S. Anderson, proprio il regista del Mortal Kombat, evidentemente non sazio dei combattimenti videoludici del decennio precedente. Nel frattempo, la regia dei film action aveva abbracciato nuove certezze, e questo lungometraggio lo mostra chiaramente attraverso ritmi più veloci e movimenti di camera audaci. In tal senso tutto è esagerato, esasperato, sublimando nella disperazione penso ai cambi di scena attraverso il logo del film, come fossimo davanti a un quiz televisivo, o le virtuosissime inquadrature da dietro al sedere delle attrici. La fotografia è quanto di più banale i tempi potessero orgogliosamente offrire e la recitazione è sotto il livello minimo di sopportazione, almeno per scelte di acting se non per mancanza di talento. Cosa rimane di questo DOA: Dead Or Alive? Sicuramente la scena della partita di beach volley.

Pochi anni prima della pellicola, nel 2003, era infatti uscito su Xbox Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball, primo spin-off della serie dedicato alla pallavolo su sabbia. Abbastanza celebre ai tempi, a suo modo iconico in riferimento al mood della saga d’origine, si tratta di un titolo tutto sommato apprezzato dalla critica (73 di media su Metacritic) che grazie anche (i malpensanti diranno soprattutto – e probabilmente avranno ragione) al fattore sexy dato dalle forme a 128 bit delle lottatrici/sportive diede vita a un filone di titoli di alterno valore.

Tale risorsa del materiale di partenza non poteva non essere sfruttata al cinema, attraverso una sequenza gratuitamente inutile di cinque minuti ricchi di cringe, che si concede un montaggio bipolare con un momento action di lotta ambientata in un altro luogo. Match point.

Il film di Dead Or Alive va al tappeto sotto quasi tutti i punti di vista, ponendosi più in basso di Mortal Kombat e forse anche dell’osceno Street Fighter, disponendo di una lore meno autorevole degli altri due. Lo stile estetico inoltre, seppure più giovane, risulta oggi invecchiato peggio rispetto a quello degli anni Novanta.

È uno di quei film brutti che fanno il giro e diventano guardabili? Mi viene da dire sì [Dio perdonami perché non so quello che faccio], a patto che accettiate una bilancia ancora più in disequilibrio sul piatto della tamarraggine, qualora fosse stato in qualche modo possibile.