Negli ultimi mesi il mondo videoludico pare esser stato scosso da un discorso in realtà tanto vecchio quanto complesso. L’uscita di Elden Ring, e la sua immediata conquista di ogni possibile mezzo di condivisione e comunicazione, ha infatti riesumato il discorso sulla difficoltà dei videogiochi. Da una parte c’è chi dice che i giochi sono diventati semplici e che danno troppo aiuti ai giocatori, citando i GDR open world di Ubisoft, dall’altra chi si lamenta dell’elevata difficoltà e vorrebbe una modalità facile. E poi come ogni conflitto ci sono i civili al centro, a cui nessuno mai dà voce, portando ad un generale inasprimento e polarizzazione dell’opinione pubblica dei videogiocatori.

Chi mi conosce sa che una delle mie passioni è il Game Design e che mi piace spulciare oltre la patina superficiale e capire come e perché i sistemi che mi attirano come una droga funzionano. Avrò passato ore a guardare video della Game Design Conference su Youtube, e sto finalmente riuscendo a costruire anche una libreria di saggi modesta. Ecco, per una persona come me, interessata a questi discorsi anche dal lato creativo, la polarizzazione mi è particolarmente indigesta. Trovo infatti entrambi i punti di vista estremamente riduttivi e quasi violenti verso il videogioco, perché ridurre un format così complesso e diverso nella sua natura a “Git Gud” o “Modalità Facile” mi fa davvero ribollire il sangue. Ergo, approfitto della mia poca, ma sufficiente, conoscenza di game design per parlarvi dal punto di vista oggettivo di cosa vuol dire difficoltà e perché il discorso è molto più complesso di quanto sembri.

Difficoltà o user experience?

Partiamo da delle definizioni e una distinzione: nel mondo dei videogiochi difficoltà e user experience non sono la stessa cosa.

La difficoltà in un gioco infatti è la misura della sfida che il gioco pone al giocatore in un determinato momento. Questo ultimo elemento è importante: la difficoltà non è statica, o perlomeno non dovrebbe esserlo. L’user experience (UX) nel software è invece la misura della relazione tra utente e prodotto, e lo fa con un approccio a 360°, considerando ogni aspetto, dalla chiarezza alla facilità d’uso all’utilità. Nei videogiochi l’user experience rimane pressoché invariata ma ha ovviamente un focus nella facilità d’uso e nella comunicazione dei giusti concetti al giocatore. Per fare un esempio, se il gioco usa lo stesso tasto per fare due azioni diverse, e non lo comunica, è pessimo UX design.

Ovviamente come potete notare, l’user experience per definizione dovrebbe essere correlata alla difficoltà, e infatti un po’ lo è.

D’altronde, le sfide che il gioco pone al giocatore sono esse stesse il contenuto (anche qui ci sono eccezzioni, ma per la stragrande maggioranza la tesi vale). Diciamo che un pessimo UX design può aumentare la difficoltà del gioco in maniera indiretta, ma è tecnicamente slegato dai numeri che definiscono quanto sia difficile uccidere il boss. Facente parte dell’UX design sono i tutorial, quasi tutta l’interfaccia grafica ma anche tutti quei meccanismi che permettono al giocatore di godersi l’esperienza.

Insomma l’UX design si occupa di far godere il game design, senza intoppi, ai giocatori. Non a caso per essere UX designer bisogna playtestare molto e raggiungere un’empatia importante nei confronti del giocatore medio.

Esempio calzante con gli ultimi tempi, direi che l’aggiunta di uno spawn point vicino ai boss (statue di Marika) in cui poter respawnare invece che al “falò” in Elden Ring è una miglioria di user experience rispetto ai Dark souls.

Ci sarebbe un altro argomento da introdurre insieme all’user experience: l’accessibilità. L’accessibilità è il design e l’attenzione posta per rendere il prodotto fruibile anche a chi dotato di disabilità che normalmente gli impedirebbero di farne uno uso normale. L’accessibilità può apparire in diverse forme, ad esempio con l’introduzione delle modalità per i daltonici, a quelle invece per rendere accessibile tramite il supporto per controller custom.

Vi sarebbe anche un altro tipo di accessibilità, in realtà metà game design e metà UX design, che consiste nell’introduzione da design di sistemi che permettono al gioco di essere godibile anche per chi non ha esperienza pregressa dei videogiochi. Per chiarezza e distinzione dall’accesibilità da design, la chiameremo fruibilità (in lingua anglossassone corrisponderebbe al livello di user-friendlyness).

Il mio esempio preferito di approciabilità è la modalità Dio di Hades. Hades infatti è un rogue like, ed essendo tale può risultare molto difficile a chi non è avvezzo al genere, precludendo l’esplorazione dell’Ade e della sua storia ai giocatori meno bravi. Supergiant Games però ci ha pensato e ha sviluppato la modalità dio: una semplice spunta nel menù attivabile e disattivabile in qualunque momento che aumenta la resistenza a tutti i danni subiti ad ogni morte. Il risultato? Ogni morte porterà il giocatore sempre più lontano potenziando esponenzialmente la sua crescita, permettendo a chiunque di finire Hades a prescindere dalla propria abilità nei videogiochi.

Homo Ludens: ergo il gioco è per tutti?

È il 1938, lo storico e linguista Olandese Johan Huizinga pubblica un libro intitolato Homo Ludens. Senza entrare troppo nel dettaglio, Huizinga introduce il concetto di gioco slegato dalla società e come parte intrinseca del vivere umano (e non).

Addirittura Huizinga afferma che il gioco è condizione primaria e necessaria, ma non sufficiente, alla nascita di una cultura. La riflessione porta al pensiero che giocare è un modo di esplorare, è un atto libero di conoscenza del mondo.

Come può questo adattarsi al discorso sulla difficoltà e l’UX?

Si collega ad onor del vero con la fruibilità. Infatti se il gioco è così importante allora dovrebbe essere ugualmente godibile da tutti e sappiamo tutti che non è questo il caso. Non tutti riescono a giocare ad esempio ad Elden Ring, ma è probabile che la maggior parte faccia fatica anche con i tanto criticati GDR Ubisoft. Ciò che si occupa di rendere i giochi accessibili, con senno e coscienza, a categorie non ideali, è la fruibilità. Lo stesso discorso vale anche per l’accessibilità, anzi è forse ancora più importante.

La fruibilità opera spesso sulla difficoltà dei videogiochi, ma non sempre: è risaputo infatti che è difficile iniziare a videogiocare da un’età adulta, non solo per un generale “gatekeeping” ma proprio perché i videogiochi hanno un linguaggio intrinseco.

Ad esempio che le barre rosse dell’interfaccia indicano la vita è del tutto arbitrario ma quasi tutti i videogiochi lo applicano. Per chi si approccia ai videogiochi da 0, questi elementi sembrano astrusi e privi di ragione e della buona UX e fruibilità aiutano molto a far conoscere a sempre più gente perché videogiocare è bello.

Se vi va di fare un esperimento sulla fruibilità dei videogiochi sulla falsa riga di quanto detto, e possedete un visore VR, vi basti far giocare Beat Saber a chiunque, anche a vostra nonna. Tutti rimarranno estasiati dall’esperienza, perché il linguaggio è semplice, chiaro, si impara velocemente e non ci si sente “estraniati” da una serie di barriere messe lì perché “così è sempre stato”.

La fruibilità e l’accessibilità di un videogioco, quando implementati a dovere, non rimuovono contenuto al videogiocatore esperto, ma comportano ugualmente dei “trade-off”, dei costi da pagare, e i designer hanno il sacrosanto diritto e dovere di decidere quali e come pagarli.

Come esempio di giusta fruibilità basta prendere gli scacchi: è un gioco che tutti possono giocare, ma che in pochi possono fare ad un livello abbastanza alto da competere. Ma anche giochi più antichi, scavando indietro fino al gioco reale di Ur (vecchio almeno 4500 anni, potete trovare un video in Inglese di uno storico che ci gioca qui): il gioco ha poche regole, dei dadi unici e una plancia, è apparentemente semplice, eppure più si gioca più dimostra il suo spessore. Per non parlare dei decennali giochi italici di Burraco e Briscola. Tutti questi giochi hanno qualcosa in comune, ed è che sono accessibili a tutti, ma non tutti possono giocarli allo stesso livello.

Riassumendo questi giochi hanno una curva di difficoltà e di apprendimento, all’inizio nelle prime partite risultano più semplici, però man mano mostrano la loro innata complessità. Il perché queste curve funzionino così bene ci arriviamo adesso.

Non tutte le difficoltà nascono uguali

Chiarito cosa non è la difficoltà nei videogiochi, tocca definire e capire meglio cosa invece è la difficoltà. Possiamo individuare due tipi principali di difficoltà: organica o naturale e artificiale.

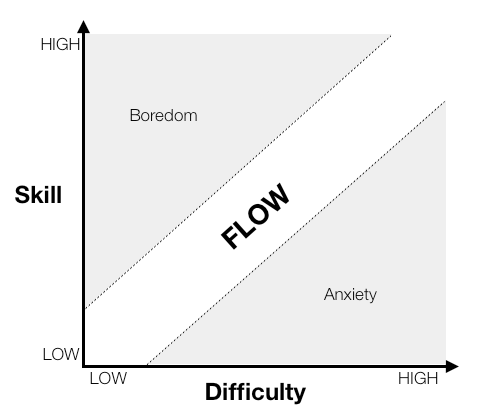

La difficoltà organica o naturale fa riferimento alla difficoltà che aumenta organicamente all’interno dell’esperienza videoludica, come l’aumento di livello dei nemici o l’introduzione di boss sempre più complessi. Per capire realmente come funziona la difficoltà e come trovare il giusto peso (salvo eccezioni, From Software parlo di te) bisogna fare un passo indietro e fare affidamento alla psicologia, pilastro centrale del game design. Di preciso bisogna fare riferimento ad un certo Mihaly Csikszentmihalyi, il quale nel 1975 individua lo stato di “Flusso”, o conosciuto anche in Italia come trance agonistica.

Questo stato di flusso è uno stato che prevede il totale coinvolgimento dell’individuo nell’azione che lo impegna e comporta una maggiore concentrazione, focus ed efficienza, nonché un aumento della gratificazione finale. Se avete mai provato la sensazione di essere tutt’uno con il vostro alter ego videoludico, concentrati e completamente isolati dal resto del mondo, e siete riusciti a giocare meglio del solito per quegli istanti, beh allora avete provato il flusso. La condizione necessaria per raggiungere questo stato è il perfetto equilibrio tra le abilità personali e la sfida che si affronta. Se la sfida è troppo alta rispetto all’abilità del giocatore, l’esperienza risulta frustrante, se invece è troppo bassa, risulta noiosa. Quindi, se la difficoltà è ben gestita, e l’abilità del giocatore corrisponde ad una giusta sfida, il gioco prepara terreno fertile per lo stato di flusso nei giocatori. Ovviamente la difficoltà ha molti più strati della “semplice” gestione della sfida e delle abilità del giocatore, ma la base psicologica è questa.

Una difficoltà artificiale invece è una difficoltà alterata arbitrariamente per ottenere un risultato diverso e arbitrario. Se un designer nasconde un boss dietro un muro segreto all’inizio del gioco e lo rende impossibile, può essere una scelta fatta di proposito e funzionare ma crea difficoltà artificiale. L’esempio più eclatante è forse quello dei giochi per cabinati, i quali avevano una difficoltà elevata (e una curva assurda) poiché il loro scopo era guadagnare, e lo facevano ad ogni vita persa del giocatore, ergo giovavano da una difficoltà ingiusta.

Un altro esempio di difficoltà artificiale particolarmente noiosa è quella che ha lo scopo di allungare il contenuto del gioco. Un tentativo fallito d’implementazione di una difficoltà organica, o della pessima UX, possono risultare in una difficoltà artificiale. Ad onor del vero è proprio la difficoltà artificiale dei primi anni della diffusione dei videogiochi che ha portato la nascita dell’idea del “Gioco che DEVE essere difficile”. Non capisco perché mai nessuno dica che i giochi devono avere la giusta difficoltà.

Questo discorso richiede però una postilla: è vero che la difficoltà è un tasto dolente ed è fragile, ma la libertà di sperimentare con la difficoltà, per creare esperienze diverse di proposito rimane fondamentale. In alcuni generi la difficoltà è importantissima. Pensate a come potrebbero essere i metroidvania se la difficoltà non cambiasse nelle zone avanzate, o se i roguelike avessero gli stessi nemici in tutte le zone. Giochi come Cuphead, come quelli di From Software hanno successo anche senza badare alla teoria del flusso o al bilanciamento della difficoltà, perché puntano innanzitutto ad una nicchia ristretta di videogiocatori con una base di abilità più alta, ma soprattutto ai videogiocatori testardi. Questo genere di videogiochi vuole testare la pazienza e l’abilità del videogiocatore per poi riuscire a premiarlo con una gigante scarica di adrenalina al successo. L’UX design è ancora più importante per questi giochi, perché la difficoltà non venga percepita artificiale anche se più alta.

Come fanno però questi giochi, insieme all’intero genere dei rage game a funzionare? La risposta dei rage game è in parte trovata nell’intrattenimento di Twitch, Youtube ecc. In genere la realtà che la teoria del flusso è vera, ma non è fondamentale rispettarla sempre, e giochi come Cuphead e Elden Ring seguono ugualmente una curva, ha solo un inizio molto più alto e una crescita più lenta. Forse l’esempio più semplice ed eclatante di sperimentazione sulla difficoltà è Getting Over It, il cui intero gioco è stato creato per provocare i giocatori a superare la sfida e a portare pazienza. In questi giochi la difficoltà è un elemento di gameplay, diventando quasi un genere aprocrifo a sé, e richiamano anche un po’ il caro vecchio trucco di spostare la responsabilità sul giocatore, perché se il giocatore sà che il gioco è difficile e ci gioca, la scelta è sua, e in parte questa cosa funziona davvero.

Difficoltà nei videogiochi

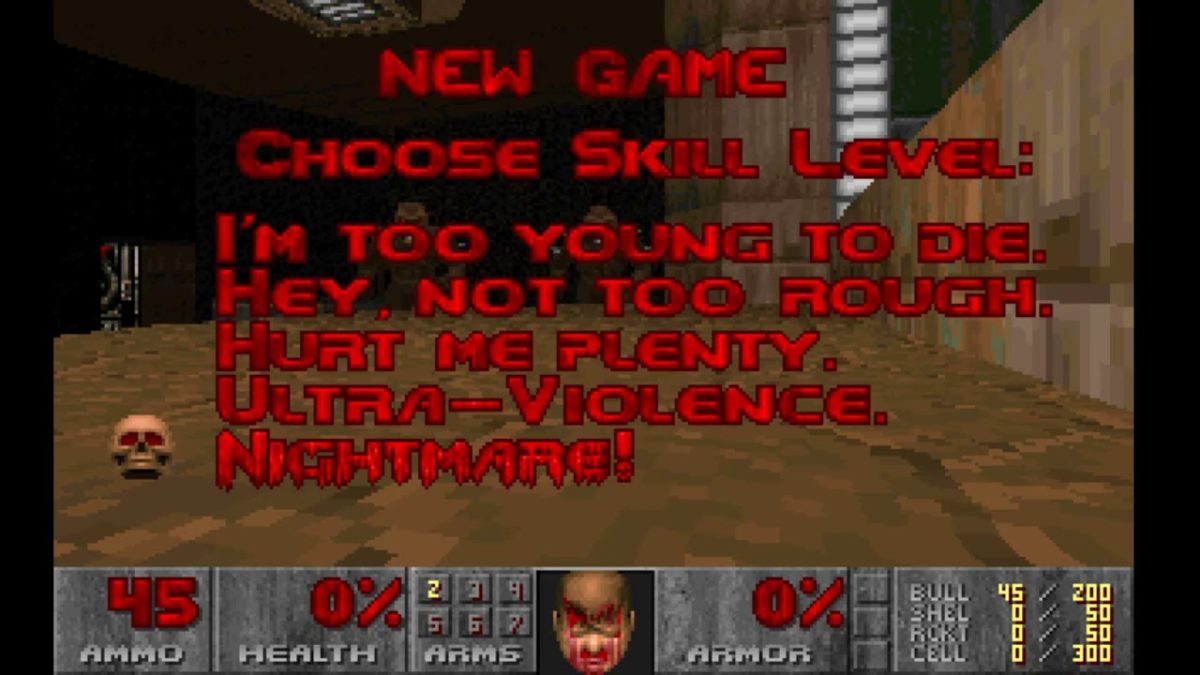

Insomma la difficoltà è una brutta gatta da pelare per i designer ed è spesso figlia di migliaia di ore di playtest e piccoli aggiustamenti. La giusta difficoltà può costruire o può distruggere un buon gioco. È ad esempio il motivo per cui alcuni giochi hanno più speedrun di altri. Vedere la speedrun di Doom a difficoltà massima senza morti è un’esperienza diversa da vedere la speedrun di Minecraft.

Il discorso si allarga, in maniera leggermente diversa, anche ai multiplayer. Infatti lì il discorso sulla difficoltà è fatto in profondità, esattamente come gli scacchi o il gioco reale di Ur menzionati in precedenza. Non solo: nei giochi multiplayer, per ottenere lo stato di flusso, basta creare uno scontro bilanciato.

La trance agonistica è esattamente la motivazione per cui il genere competitivo funziona, per cui Dota 2 per me è una droga, per cui chi inizia a giocare a quei giochi non smette mai. E, tanto per menzionare un’altra teoria di psicologia utile in questo ambiente, vi è la teoria dell’autodeterminazione, che nei giochi multiplayer è soddisfatta appieno. La teoria afferma che ciascuno di noi desidera, tra le diverse cose, sentirsi competente, ed è esattamente ciò che una vittoria, in uno scontro equilibrato, ci dona.

Per non parlare di quella volta che abbiamo rimontato la partita all’ultimo senza speranza, o che abbiamo fatto un game che è durato un’ora e alla fine abbiamo vinto di qualche secondo, o con un gol all’ultimo minuto. Queste sono Epic Wins secondo Jane McGonigal e sono esattamente ciò che ci dà più soddisfazione di qualsiasi altra cosa.

All’atto pratico

L’esempio forse più palese di difficoltà artificiale, ingiusta e frustrante per il giocatore è la lettura dell’input nei picchiaduro. Nello specifico, Mortal Kombat 2 è particolarmente spudorato.

Non sempre però la difficoltà artificiale è intenzionale, ad esempio come nel livello del ponte di Crash Bandicoot, in cui la posizione della telecamera non fa altro che trasformare un livello difficile in un livello frustrante.

Altro esempio ancora, il rubber banding nei giochi di corse arcade, ma anche in genere le soluzioni molto tristi adottate per avere una sfida.

E come non avere la ciliegina sulla torta della difficoltà artificiale: Barbie Explorer. Non dico altro, andate a leggervi l’articolo del nostro Diego.

Dall’altro lato esistono giochi come Pathfinder Kingmaker che invece donano una completa e totale personalizzazione della difficoltà. La lista potrebbe andare avanti all’infinito e vi invito dunque a tirare fuori sul gruppo telegram degli esempi di difficoltà migliori e peggiori.

Quindi i videogiochi stanno diventando più semplici?

Questo discorso ad onor del vero non dovrebbe neanche esistere, e le ragioni sono diffuse in tutto questo articolo. Perché sì, è vero stanno diventando più semplici, ma non è la fonte del problema sulla difficoltà. La vera e unica risposta al problema è che l’unico modo di far contenti tutti è di aumentare la fruibilità, migliorare l’UX design e aggiungere una personalizzazione della difficoltà maggiore nei videogiochi. Perché magari voglio avere dei combattimenti più semplici ma mantenermi la permadeath, o voglio cure più forti e nemici più forti, non nemici più forti e cure più deboli.

Difficoltà e UX design non sono inversamente proporzionali, anzi, un’ottima gestione dell’uno è spesso spenta da una cattiva gestione dell’altro, ma un’ottima gestione di entrambi risulta in una esperienza molto più godibile. Alla fine anche Elden Ring, nella sua difficoltà elevata e fuori dagli schemi soliti, risulta molto più godibile grazie a pochi cambiamenti di UX design, come l’introduzione delle statue di Marika.

Ma è importante capire che questo genere di design, come in realtà un po’ tutto coi videogiochi, richiede tempo e tanto playtesting e non è facile da raggiungere. Larian Games ad esempio lo sa ed è una delle tante ragioni per cui rilascia i giochi in Early Access per anni. Il prodotto finale però è sempre nettamente migliore proprio grazie all’esperienza derivante dall’Early Access.

Comunque è una ragione in più per odiare la cultura dell’hype.

Conclusioni

La difficoltà dunque, come affrontata nei discorsi più diffusi, non parla soltanto di sfide, ma di UX design, fruibilità e tante variabili che rendono il discorso talmente complesso da richiedere un analisi ad hoc per ogni gioco, ergo, sconfiggendo il discorso della riduzione della difficoltà nei videogiochi.

Spero che questo articolo vi aiuti ad avere dunque una visione più oggettiva e d’insieme su cosa vuol dire difficoltà nei videogiochi, e che nel suo piccolo diminuisca la faida inutile e vergognosa tra chi vuole che tutti i giochi siano come Dark Souls e chi gli urla contro.

Alla fine basta giocare a quello che ci piace e siamo tutti contenti.