Quest’anno compio trent’anni, venti dei quali li ho passati a fingermi un pirata pixellato ossessionato dalle scimmie. Non so se è iniziato prima il mio amore per Monkey Island o per i pirati in generale, fatto sta che da quando ho incontrato Guybrush ho deciso di portarlo con me fregiandomi del suo nome come nickname.

Il nostro incontro è avvenuto tanto tempo fa, quando ero poco più alto di un tavolo, ma largo altrettanto. Ero a casa di alcuni amici di famiglia a giocare con i loro figli: Bernardino e un altro ragazzino che chiamerò Bambino X perchè non ho alcun ricordo del suo nome. Mentre le mamme erano in giardino a discutere di cose da mamme, come “la Rosella ormai al quarto bebè nonostante l’età” e i papà erano nel capanno degli attrezzi a discutere di cose da papà, come i 1001 modi di usare una rivettatrice, noi eravamo in casa a discutere di cose da bambini.

Il tempio maledetto stava crollando perché avevamo appena trafugato il prezioso tesoro azteco dal sarcofago di Frighementotep. Non restava molto tempo e dovevamo trovare una soluzione, così ci facemmo strada nella sala dello schermo nero e ci issammo fin sulla cima della statua di Dhivhano. Trappole di lava bollente fiottavano da ogni parete facendo salire il fossato incandescente -naturalmente pieno di coccodrilli scheletrici – verso di noi. Restava solo una cosa da fare, saltare! Il tappetto volante che ci avrebbe portati in salvo però era troppo lontano e…Bruuum Bruuuuuuuuuuum Brum Brum. Bambino X stanco del gioco si sedette a terra, non curante di lava e coccodrilli scheletrici iniziando a giocare con le sue macchinine. Lo lasciammo indietro, proprio come tutti quei cinesi di contorno che mettono solitamente nei film e che muoiono uno dopo l’altro intorno ai protagonisti. Ci gettammo sul tappetto ma, ahimè, la mia stazza mi porto ad arrivarci rotolando e il tremore causato fece aprire la porta della cantina. Per un secondo restammo immobili, come se qualche adulto potesse vederci. Ci avevano detto infatti che potevamo giocare dovunque tranne in cantina. Passati 5 secondi di terrore, eravamo già giù per le scale a scoprire i misteri di quel nuovo luogo della casa, trangugiando il cioccolatoso tesoro azteco come unica fonte di sostentamento.

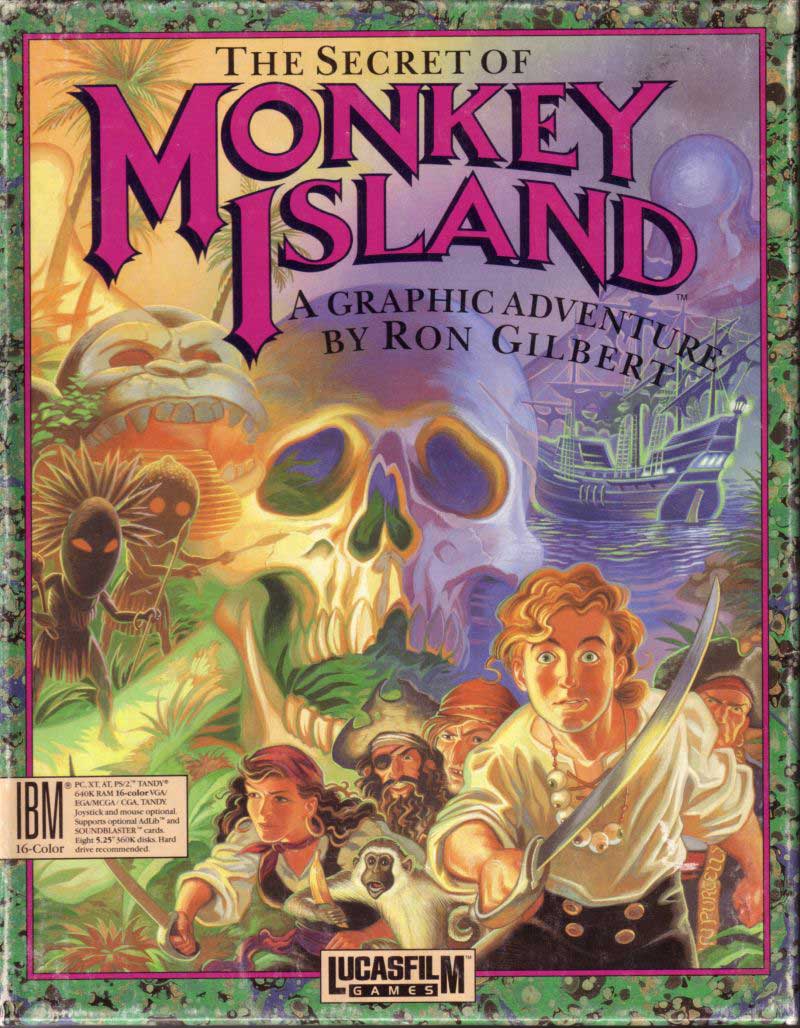

Arrivati in fondo trovammo un mare di riviste, scatole e roba impilata ovunque. Era immenso, sembrava un gigantesco labirinto costruito da qualche civiltà perduta. Non ricordo bene cosa successe e forse sono solo i ricordi di un bambino che parlano, ma sentimmo distintamente il verso di alcune scimmie. Ci voltammo e ci si parò di fronte il temibile pirata Guybrush Threepwood, armato di una sciabola, e che ci osservava immobile dall’angolo di una vecchia scatola con una scritta rosa. “Che cosa fate qui?” sembrò urlarci il teschio al centro della confezione, è invece era solo mio padre che era venuto a riprenderci, probabilmente avvertito da quel traditore brum brum di Bambino X.

Usciti dalla cantina, con qualche scapaccione extra che bruciava dietro al collo, mio padre ci mostro il contenuto della scatola con il teschio: un manuale, qualche pezzetto di plastica quadrato – che qualche anno dopo avrei conosciuto come floppy – e il Dial-a-Pirate, un rudimentale sistema antipirateria con cui comporre un vero e proprio codice per poter accedere al gioco (Pazzesco! un sistema anti-pirateria in una storia di pirati!). Ci spiegò che si trattava di un gioco per PC e che se promettevamo di non fare altri danni ce lo avrebbe fatto provare. Senza pensarci due volte giurammo solennemente, sulla vita di Bambino X, che saremmo stati buoni per tutta la serata. “Va bene” ci disse “Vi faccio giocare con The secret of Monkey Island”.

Quella fu la prima volta in cui sentii il nome del gioco che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita. Ci sedemmo davanti al PC e dopo qualche secondo di spiegazioni mio padre ci abbandonò nel profondo dei Caraibi, su Mêlée Island in compagnia di quell’ostinato ragazzino che voleva a tutti i costi diventare un pirata. Guybrush mi portò a spasso nei Caraibi, tra improbabili duelli di insulti, antiche maledizioni vodoo, logorroici venditori di navi e scimmie. È stato un momento particolare, uno di quelli che ti rimangono attaccati addosso nonostante i vari secchi di teste di sgombro che la vita è sempre pronta a tirarti addosso. Non so bene perché, ma da lì in avanti tutti i miei ricordi felici hanno il sottofondo di un branco di scimmie che schiamazza, proprio come quelle che mi portarono a scoprire il “tesoro della cantina”. Oltre a quello però quel pomeriggio scoprivo per la prima volta tutte le potenzialità di un qualcosa che col tempo avrei imparato a chiamare “videogioco”.

Forse è stato proprio Guybrush a far nascere la mia passione nei videogiochi e spingermi in questo mestiere. Ho avuto la fortuna di lavorare per varie redazioni videoludiche e di godere appieno delle gioie e dei dolori di questo settore da oltre 10 anni. Ho giocato davvero con tutto, su ogni piattaforma e dopo tanto tempo devo ammettere che mi risulta difficile sentirmi emozionato da un videogioco come mi sono sentito quel giorno. A volte però capitano dei titoli che mi fanno chiudere gli occhi e, se c’è quiete, mi sembra ancora di sentire quelle scimmie.