Sappiamo bene come molti di voi stanno passando questi primi giorni di novembre.

Lo sappiamo bene, non negatelo: state contando i giorni, le ore, i minuti, i secondi, che vi dividono da quello che oggettivamente è il gioco più atteso e chiacchierato dell’anno. Death Stranding sta per approdare sulle nostre console, promettendo di dividere i giocatori (dopo aver diviso la critica) e di creare nuovi parametri di riferimento per il videogioco.

Un successo già annunciato, che ha confermato lo status di superstar dell’indutria videoludica di Hideo Kojima, talmente forte da attirare una punta di “invidia” da colleghi molto illustri.

Quali le ragioni di tanto peso?

“Non mi chiamo Kojima!”

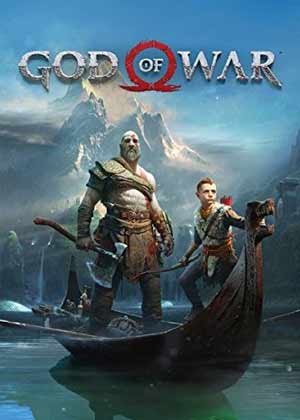

Questa che state leggendo è una di quelle riflessioni ricche di spunti che tuttavia vedono la loro origine in degli episodi piccoli e quasi impercettibili, come un tweet: rispondendo a un fan che, in seguito all’annuncio di Death Stranding per PC, gli chiedeva se anche il suo God of War sarebbe approdato su altri lidi oltre alla console di casa Sony (di cui è esclusiva), il regista e capo del progetto Cory Barlog ha risposto con un laconico

“Sai, mi piacerebbe molto. Purtroppo, è una decisione molto al di sopra del mio stipendio. Come dimostrato quotidianamente, non sono un Kojima.”

Senza ricorrere a esempi o eccessive spiegazioni, appare chiaro che Barlog si riferisse al peso del suo collega nipponico all’interno dell’industria in quanto autore di alcuni dei giochi più importanti del panorama contemporaneo e, aggiungiamo, grazie alla sua personalità, che lo ha reso estremamente forte da un punto di vista di immagine pubblica. Appare poi alquanto banale indagare i motivi di questo successo, che sono sotto gli occhi di tutti: Kojima è star perché ha costantemente lavorato sull’innovazione del mezzo, ha reinventato la figura del game designer e dello sceneggiatore di videogiochi aiutando fortemente la nascita della figura dell'”autore videoludico”, anche e soprattutto lavorando con lo strumento della comunicazione.

C’è però molto di più.

Oltre il gioco, l’autore

Se guardiamo ad alcuni dei più grandi successi videoludici degli ultimi trent’anni, partendo ovvero dalla nascita delle console domestiche e del gioco “commerciale”, quello fra gioco e autore è un rapporto che ha dato vita a una miriade di esiti diversi, e pochissimi sono le figure veramente emerse come “figure chiave”.

Kojima è senza dubbio uno di queste, per meriti che abbiamo già illustrato molte volte. Di fatto non c’è stata mai una personalità tanto in grado di plasmare un prodotto e un genere in maniera così forte, a partire dalla fondazione di un genere (lo stealth game) per finire con l’ “invenzione” del personal branding in ambito videoludico. Certo abbiamo avuto altri nomi illustri: Jonh Romero e John Carmack hanno inventato l’fps, Ron Gilbert è la mente che attraverso The secret of Monkey Island ha “canonizzato” il punta-e-clicca, e persino figure contemporanee come Hidetaka Miyazaki hanno saputo apporre la propria firma su tante rivoluzioni del videogioco attraverso una mistura riconoscibile di elementi da gioco di ruolo ed elementi action.

Eppure, nonostante ciò, il primo nome che ci viene in mente quando riflettiamo su questo argomento è Kojima.

E se il suo innatuale carisma e l’indiscutibile genialità non fossero le uniche ragioni del suo successo?

Perché Kojima è Kojima

In oltre trent’anni di carriera, Kojima non ha dimostrato soltanto un’invidiabile capacità di tenere insieme capacità creative e marketing al servizio della sua opera, mettendosi in gioco più e più volte e soprattutto rivoluzionando il videogioco come mezzo di comunicazione.

Vuoi per il contesto nel quale è cresciuto (una delle industrie videoludiche più aperte alle contaminazioni) vuoi soprattutto per la sua essenza, l’essenza di un game designer colto, citazionista, aperto all’innovazione e in grado di mettere sé stesso in ciò che fa. Kojima non concepisce il videogioco semplicemente come “storia”, “prodotto”, ma come “opera”: ciò al quale Barlog e altri aspirano, e non sono al momento in grado di fare, è infatti di sviluppare la capacità del loro collega nipponico di manipolare il medium, rendere il gioco un “testo” in grado di comunicare a più piani, e non una semplice architettura digitale nel quale il giocatore può far spostare un personaggio di area ad area, livello in livello, sfida in sfida.

In poche parole, di tramutarlo in qualcosa di più grande.

Il simbolo è Metal Gear Solid 2: sequel-remake per eccellenza, superbo esempio di videogioco infarcito di sottotesti, “trappole” simbolismi nascosti, all’epoca venne tacciato da parte della stampa per il suo riproporre le dinamiche del primo episodio della serie. Oggi, quasi vent’anni dopo, lo veneriamo come destrutturazione del videogioco, nonché come precognizione dei social network e dei meme. L’essenza di Kojima è stata quella di sfidare il giocatore, di parlarci come Kubrick parlava ai suoi spettatori, infarcendo le sue opere di spunti, detti e non detti, in grado di generare nell’altro la voglia di scoprire, esplorare, entrare nell’opera.

Nel videogioco davvero nessuno, oltre a Kojima ci è riuscito.

Il risultato di questo spirito? Un autore coraggioso, sprezzante dei rischi, delle imposizioni, persino delle logiche commerciali, in grado di sopportare persino le umiliazioni dell’industria.

Ora diteci: se foste Cory Barlog voi non invidiereste una figura del genere?

>>Leggi anche: Bluepoint Games: indizi su nuovi remake in sviluppo?<<