La parola con la “N”: dove sta l’errore di Pewdiepie?

Se un albero cade in un bosco e nei dintorni non c’è nessuno, fa rumore? Probabilmente sì, ma a nessuno importerebbe. E se invece cadesse mentre è in streaming, su un canale con oltre 50 milioni di iscritti, e piombasse proprio su un orfanotrofio pieno di bambini, non lasciando alcun superstite?

Probabilmente sì, ma il rumore sarebbe coperto dal trambusto del circo mediatico che seguirà l’evento. Ecco riassunto quanto è accaduto a Pewdiepie, noto youtuber, dopo la sua ultima infelice uscita che molti hanno bollato come “razzista” (clicca qui).

In Italia la sensibilità nei confronti del razzismo e di ciò che sia un’esternazione razzista si sta sviluppando solo di recente. Complice il fatto che il peso di epiteti offensivi, nomignoli o aggettivi che siano, non è mai entrato a pieno nell’etichetta sociale degli italiani e probabilmente anche una “monotonia etnica” che ancora va per la maggiore nel nostro paese.

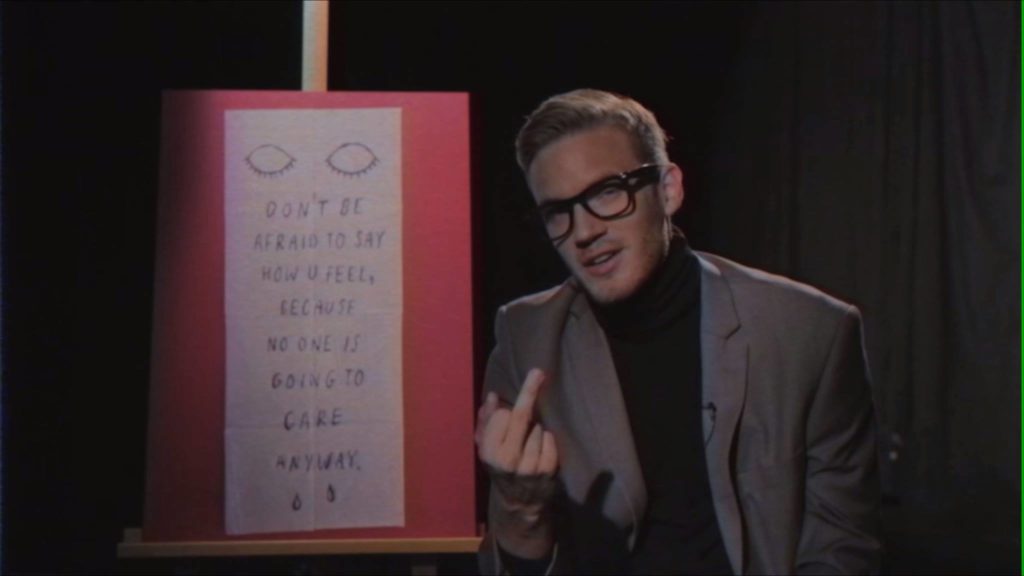

Se non sai cosa stai dicendo, non parlare!

Non siamo abituati ad avere a che fare con persone diverse da altri italiani, o siamo poco abituati a farlo, e questo può rendere molto difficile far capire i motivi per i quali, a causa di una semplice parola, Pewdiepie sia stato bollato come “razzista”. Parimenti, è difficile far comprendere il perché e se sia giusto o meno che una persona sia stata di punto in bianco crocifissa su tutti i social media a causa di uno “scivolone accidentale”.

La storia è diversa in molti altri Paesi, dove la società ha stigmatizzato in maniera molto severa determinati comportamenti. Che piaccia o che non piaccia, la convivenza di più etnie nello stesso Paese fa sorgere conflitti che non tutti sono culturalmente in grado di affrontare in maniera civile.

In molti Paesi stranieri, primo fra tutti gli Stati Uniti, questo ha reso necessaria la nascita di severissime regole e convenzioni, sia di natura legale che di natura sociale, riguardo all’uso di aggettivi che distinguano le persone in base all’etnia, alla religione o alla “razza”.

Perché proprio Pewdiepie?

Pewdiepie, all’anagrafe svedese Felix Arvid Ulf Kjellberg per chi ancora non ne fosse al corrente, lavora abitualmente con un pubblico internazionale, di età e cultura variegate e, volente o nolente, essendo un personaggio pubblico, rappresenta un modello per una parte dei suoi spettatori.

Nella vita di tutti giorni è probabilmente un giovanotto come tanti altri, con i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi vizi e le sue virtù, ma nel momento in cui compare nello schermo dei suoi spettatori il suo volto privato diventa irrilevante.

Nel corso della durata dei suoi show tuttavia, è chiamato a indossare una maschera di irreprensibile correttezza e lo deve fare perché il suo pubblico non è in grado di leggere nei suoi pensieri. Un gesto o un’esclamazione fuori posto possono dare luogo a interpretazioni controverse e, trattandosi di una figura che è di esempio per molti, portare a legittimare comportamenti socialmente inaccettabili.

Una costosa caduta di stile

A un personaggio pubblico non si perdona una caduta di stile. Nella storia della televisione italiana ci sono stati numerosi episodi analoghi, anche meno gravi, che nonostante tutto hanno segnato la condanna della carriera dei responsabili. Una scivolone, una svista, un’esclamazione colloquiale che in alcune circostanze si usa senza conseguenze, diventa la violazione di un taboo e le ripercussioni non possono che essere estreme.

Nella sua posizione Pewdiepie è indifendibile e probabilmente a nulla varranno le sue scuse (clicca qui). Non è in questione se sia razzista o meno, non si può giudicare ed etichettare una persona per una caduta di stile estemporanea. Non è però giustificabile che si usi un termine offensivo, la cui gravità è per percezione sociale pari a una bestemmia detta in diretta nazionale sulle reti statali, con la stessa leggerezza con cui si saluta il proprio pubblico.

L’errore di Pewdiepie non è tanto nella scelta di un termine discutibile, quanto nel non aver dato alcun peso a ciò che questo significa, tramutando una parola che porta con sé un peso enorme in un intercalare da usare per darsi un tono più “cool”.

Lasciar correre impunemente un uso improprio di termini offensivi porta alla perdita di cognizione rispetto al loro significato e se ne legittima l’impiego. Così facendo si apre a situazioni che per molti sono tutt’altro che piacevoli. A nessuno piace essere escluso o separato dal resto del gruppo. Men che meno se ciò avviene sulla base di fattori che sono al di là del nostro controllo.

Il carrozzone digitale dei puritani

C’è un rovescio della medaglia tuttavia, che è altrettanto se non più esecrabile dell’errore commesso da Pewdiepie: il trambusto del circo mediatico sui social media che si è radunato in men che non si dica dopo l’uscita della notizia. Quanti Youtuber, opinionisti o anche semplici privati utenti dei social media si sono affrettati a cavalcare, animati dal più sacro fervore, l’ondata di sdegno per l’accaduto?

È sufficiente effettuare una ricerca su internet per scoprire che in poche ore si era già radunata una vera e propria folla digitale, armata di tastiere e webcam come fossero torce e forconi, per andare a fare la festa al “razzista” Pewdiepie.

Se da un lato la necessità di una forte condanna nei confronti di un comportamento sciocco e immaturo da parte dello youtuber svedese è necessaria e finanche dovuta, dall’altra lanciarsi a capofitto nella ricerca di qualche minuto di notorietà a spese altrui è fra le cose più meschine che si possano fare.

Quanti utenti si sono messi una mano sulla coscienza prima di dar sfogo alle dita sulla tastiera? Quanti hanno perso un attimo per riflettere sui propri scivoloni sul web? Quanti hanno pensato bene se la cosa li toccasse o li riguardasse veramente prima di accodarsi alla protesta? Probabilmente molto pochi e grazie al rumore provocato da tutti questi utenti assetati di visibilità si è persa una buona occasione per tacere, comprendere e imparare dall’errore di un altro.

Un opportuno esame di coscienza

Non ci sono dubbi che Pewdipie abbia sbagliato, anche e soprattutto per il ruolo che ricopre. Tuttavia, considerando la media delle parole e soprattutto degli insulti che vengono abitualmente utilizzati nelle chat della stragrande maggioranza dei videogiochi, c’è da chiedersi se trovi giustificazione una così pesante condanna e finanche lo stigma del “razzista” affibbiatogli dal pubblico.

C’è da chiedersi se si tratti dello stesso pubblico di videogiocatori che quando compete su un videogioco non risparmia parole ben peggiori a compagni di squadra e avversari, senza alcun dubbio riguardo la natura apertamente intenzionale del loro gesto.

A posteri migliori dell’autore di questo articolo va l’onere di una sentenza. Ai suoi lettori va la raccomandazione di una riflessione e, perché no, di un esame di coscienza.