Altro giro, altra corsa per l’antologia horror di Supermassive Games, già autori di Until Dawn, Until Dawn: Rush of Blood, The Impatient (tutti antecedenti a The Dark Pictures Anthology) e The Quarry, l’ultimo gioco a sé stante che si colloca fra il terzo e il quarto capitolo della serie.

Contrariamente ai precedenti, tutti in qualche modo basati su leggende o folklore, The Devil in Me affonda le radici nella storia di forse uno dei peggiori serial killer statunitensi: Henry Howard Holmes. La scelta di basarsi su un accadimento reale dà un valore aggiunto al gioco, perché rende più difficile anticipare cosa potrebbe succedere o, più banalmente, come potrebbero concludersi le vicende.

Man of Medan, per citare forse l’esempio più lampante, è senza dubbio ottimo da giocare in cooperativa (un po’ meno da soli) a patto però che non si abbiano conoscenze pregresse della leggenda sul quale è basato: in tal caso, poiché gli sviluppatori hanno scelto di attenersi pedissequamente alle potenziali vicende, è facile non cascare negli espedienti narrativi che hanno messo in atto. Con The Devil in Me le cose sembrano non essere così immediate, come la build di circa un’ora ci ha mostrato: non solo, ci ha anche permesso di provare con mano qualche spunto di gameplay inedito per la serie.

Un documentario dell’orrore

Dicevamo, dunque, che The Devil in Me prende una strada diversa dai suoi predecessori e si basa interamente sui fatti di cronaca legati a H. H. Holmes. Per dare un po’ di contesto, Holmes visse nella seconda metà del XIX secolo e a suo carico si contano almeno centocinquanta omicidi (la stima però sarebbe superiore ai duecento): di fatto, quando fu condannato alla pena capitale, gliene furono riconosciuti soltanto nove dei ventisette per i quali fu effettivamente accusato. La sua storia raggiunge discrete vette dell’assurdo, se si pensa alla quantità di coincidenze che non vennero mai prese in considerazione nel suo periodo di “attività” e al fatto che l’arresto definitivo, proprio come il primo, fu dovuto a una soffiata della sua complice la quale non aveva ricevuto la sua parte per averlo aiutato nell’ennesima frode assicurativa – altro crimine con cui si teneva occupato.

La quasi totalità degli omicidi avvenne in quello che con il tempo ottenne la famigerata nomea di Castello della Morte, un hotel che Holmes stesso fece costruire a Chicago e fu pensato fin da subito come una vera e propria trappola mortale: un labirinto dove i numerosi e sfortunati visitatori, persino suoi amici, venivano torturati per poi essere uccisi tendenzialmente in pochi ma crudeli modi. Quando i giornalisti gli domandarono la ragione dietro le sue azioni, sul banco degli imputati Holmes rispose “Because I have a devil in me”. La sua affermazione spiega dunque la ragione dietro al titolo di questo quarto e ultimo capitolo della prima stagione di The Dark Pictures Anthology.

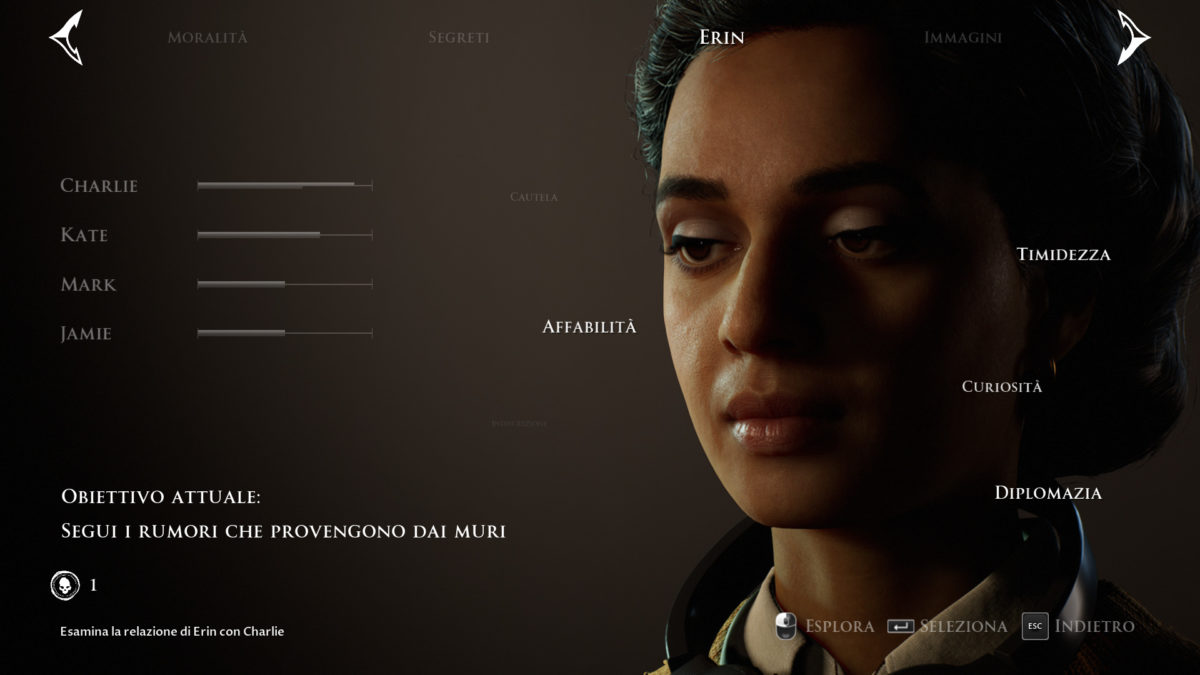

Storia perfetta per un documentario, dite? Stesso pensiero che guida Charles “Charlie” Lonnit (interpretato da Paul Kaye), il regista nonché capo di una piccola troupe televisiva, nel girare l’ultimo episodio di una serie di stampo, appunto, documentaristico basata sui serial killer: questo episodio non è solo cruciale in quanto finale di stagione ma anche perché deciderà le sorti della serie; il rinnovo per una seconda stagione insomma è tutto sulle spalle di queste ultime riprese, motivo per cui Charlie si dimostra piuttosto ossessionato dalla cosa. Assieme a lui troviamo la giornalista investigativa Kate Wilder, la giovane ingegnere del suono Erin Keenan, la macchinista Jaime Teirgan e infine il cameraman Mark Nestor.

Come può tuttavia la troupe girare un episodio in merito a Holmes se il suo Castello della Morte è andato storicamente distrutto in un incendio? Semplice, entra in scena un misterioso architetto che li informa di aver ereditato un hotel e, data il suo profondo interesse verso Holmes, di averlo convertito in una vera e propria attrazione turistica che ricalca il più fedelmente possibile l’originale Castello. Un’occasione d’oro per Charlie e i suoi, che accettano l’incarico e vanno sul posto quanto prima. Salvo scoprire, o almeno iniziare a sospettare, che qualcosa non va.

A proposito del Castello, un plauso va fatto al lavoro di ricerca svolto da Supermassive. Non ci sono infatti riproduzioni storiche accurate dell’edificio, soprattutto degli interni a dispetto di una piantina che un cronista dell’epoca disegnò ma non si è rivelata troppo credibile: hanno così studiato riproduzioni storiche di altri alberghi dello stesso periodo, unendoli poi alle descrizioni del Castello. Il risultato restituisce bene l’idea di quello che potrebbe essere stato, soprattutto quando entra in scena la meccanica del labirinto mortale, con muri che si aprono e chiudono a piacere aprendo o chiudendo strade in base alla volontà della misteriosa figura che trama contro di noi.

Nuove opportunità di gameplay

Sebbene The Devil in Me sia strutturato come i precedenti, non perde occasione di sperimentare e introdurre meccaniche inedite per la serie: a carattere generale, è stato introdotto un piccolo sistema di inventario per consentire ai protagonisti di utilizzare quanto hanno raccolto nelle loro fasi; in secondo luogo, si sono ampliate le loro possibilità di interazione come passare sopra e sotto gli ostacoli, saltare (non a piacere, ovviamente) ma soprattutto sfruttare gli oggetti unici in loro possesso per avanzare nel labirinto rappresentato dall’hotel.

Mark ad esempio può sfruttare il treppiedi per raggiungere qualcosa fuori portata, Erin si affida al microfono direzionale per ascoltare suoni altrimenti inudibili (questo fa gioco sul livello di tensione), Jaime ha una semplice ma mai fuori moda torcia elettrica, Charlie invece può utilizzare il suo biglietto da visita per forzare alcune serrature. Kate non abbiamo avuto occasione di provarla, quindi non sappiamo quale talento nascosto possa avere.

Nel complesso è un piacevole cambio di direzione che potrebbe, potenzialmente, impattare sul gameplay a lungo andare: magari, salvare o condannare un personaggio significa avere o meno la possibilità di proseguire meglio nelle fasi avanzate o, perché no, addirittura fare la differenza in una situazione di vita o di morte. Da notare che fin quando sono in loro possesso, i personaggi sono sempre in grado di utilizzare gli oggetti a loro legati, non c’è una limitazione in tal senso. Potrà non sembrare una rivoluzione ma indubbiamente è stato mosso un ulteriore passo avanti in termini di interazione con l’ambiente e conseguentemente di azioni possibili, soprattutto se pensiamo a Man of Medan.

Per il resto, l’impianto ludico è lo stesso a cui siamo abituati. Vestiremo i panni di tutti i personaggi e in un modo o nell’altro ci troveremo a dover sopravvivere al Castello, interagendo con gli altri, sviluppando lati del carattere in base alle nostre risposte, così come i legami con gli altri. Per curiosità, abbiamo tentato più svolte narrative possibili ricaricando le scene e, in una in particolare, ci siamo resi conto di quanto la presenza o assenza di un personaggio cambiasse comunque la discussione e i dialoghi pur riallacciandosi poi ad alcuni snodi principali. Le stesse tensioni della troupe sembrano almeno vagamente alleggerite dalla sua presenza, contrariamente alla sua mancanza che invece va a generare conflitti e dialoghi più aspri.

Di nuovo, come influenzerà sul futuro non si può sapere me la scena è stata pensata per avere una sua logica e non limitarsi a essere un’alternativa blanda: è sempre un lavoro apprezzabile, a fronte della difficoltà che può occorrere nel creare percorsi alternativi. Come i precedenti capitoli, inoltre, possiamo avere un piccolo sguardo sul triste destino che ci aspetta, nella forma di tavole anatomiche che troviamo sparse nell’hotel e indicano esattamente in quale punto subiremo il colpo mortale – anche questo è un espediente carino, soprattutto se si pensa al fatto che Holmes era un medico o che in generale aveva un interesse finanche eccessivo per i corpi degli altri.

Un’estetica più convincente

Tutti i videogiochi di Supermassive si sono sempre distinti per ricercare un certo livello di fotorealismo ma, pur con le dovute evoluzioni da titolo a titolo, non tutti sono sempre riusciti nel merito: House of Ashes soffriva infatti di uncanny valley proprio con il personaggio di Rachel, era piuttosto difficile guardarla senza sentirsi in qualche modo a disagio; gli altri personaggi invece presentavano a volte espressioni istupidite o poco coerenti nel contesto in cui si trovavano. Già con The Quarry la situazione ha preso una piega nettamente migliore e in The Devil in Me sembra essere ulteriormente migliorata: il più riuscito è senza dubbio Charlie ma anche gli altri se la giocano piuttosto bene, lavorando proprio su quell’espressività che nei capitoli precedenti e nel terzo in particolare scricchiolava un po’.

Per il resto, il lavoro di mocap è ancora una volta ottimo e restituisce bene la prossemica dei personaggi. Lo stesso discorso vale per la ricostruzione degli ambienti e il comparto artistico in generale, che pur limitandosi a un ambiente chiuso e teoricamente non inquietante come avrebbe potuto esserlo la nave fantasma del primo, non manca di generare le giuste suggestioni quando le cose iniziano a prendere la piega sbagliata.

Tirando le somme, la prova di The Devil in Me risulta convincente: l’idea di prendere da fatti realmente accaduti potrebbe dare quella svolta, in termini di prevedibilità, di cui la serie iniziava ad aver bisogno e le nuove meccaniche evolvono passo dopo passo, nel loro piccolo, un gameplay che a guardarsi indietro ha fatto un evidente salto rispetto agli esordi. Appuntamento al 18 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.